موسوعة القرى الفلسطينية ، مدينة نابلس

مدينة نابلس مدينة نابلس هي إحدى المدن الفلسطينيّة التي تأسست في عام 3600 قبل الميلاد، وتعد عاصمة اقتصاديّة لفلسطين، وتبلغ مساحة أراضيها 85 كم²، وتقسم إداريّاً إلى العديد من القرى كقرية بيت أمرين، وسبسطية، وجالود، وعينابوس، وعصيرة الشمالية، وحجة، ودوما، ودير الحطب، كما أنها تلقب بعدة أسماء كدمشق الصغرى، وجبل النار، وملكة فلسطين.

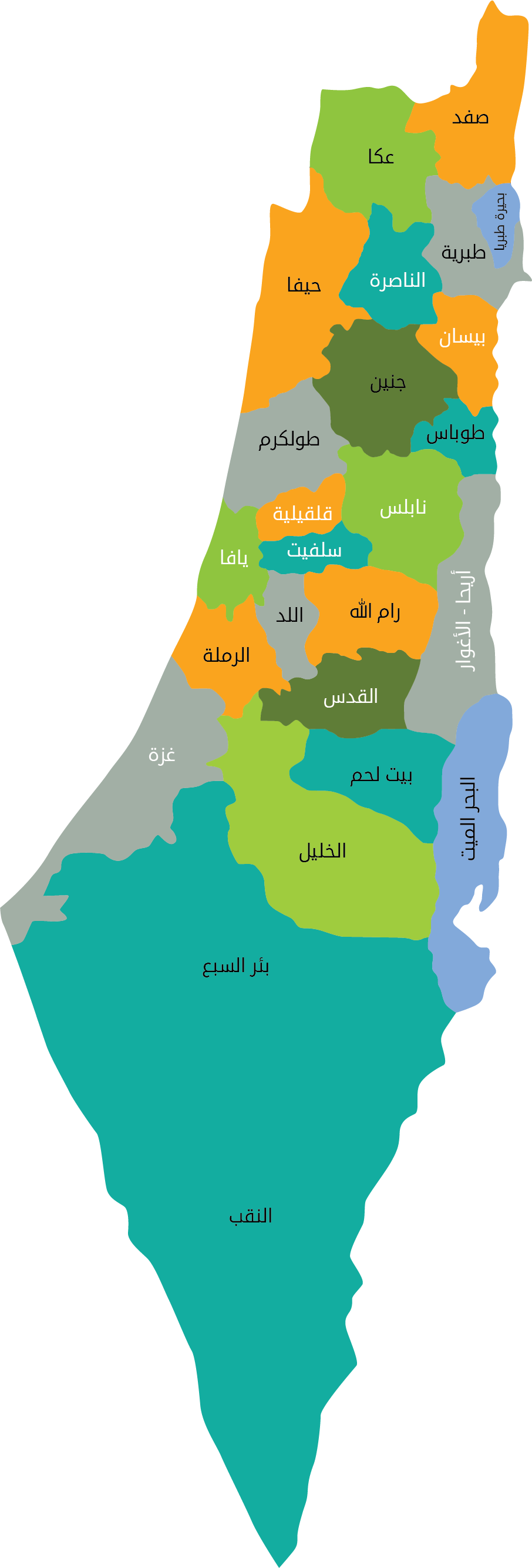

نابلس تقع فلكيّاً على خط طول 32.26667 درجة شرق خط جرينتش، وعلى دائرة عرض 35.26667 درجة شمال خط الاستواء، وتقع جغرافيّاً في الضفة الغربية في قلب فلسطين، حيث تربط بين شمال فلسطين وجنوبه، وبين شرقه وغربه، كما تبعد عن مدينة القدس مسافة 69 كيلومتراً، وعن البحر الأبيض المتوسط 42 كيلومتراً، وعن مدينة عمّان الأردنيّة 114 كيلومتراً، أمّا مناخها فيمتاز بأنّه مناخ متوسطي؛ حار جاف في فصل الصيف، وبارد ممطر في فصل الشتاء

مدينة نابلس مدينة نابلس هي إحدى المدن الفلسطينيّة التي تأسست في عام 3600 قبل الميلاد، وتعد عاصمة اقتصاديّة لفلسطين، وتبلغ مساحة أراضيها 85 كم²، وتقسم إداريّاً إلى العديد من القرى كقرية بيت أمرين، وسبسطية، وجالود، وعينابوس، وعصيرة الشمالية، وحجة، ودوما، ودير الحطب، كما أنها تلقب بعدة أسماء كدمشق الصغرى، وجبل النار، وملكة فلسطين

جغرافيّة مدينة نابلس:

تقع فلكيّاً على خط طول 32.26667 درجة شرق خط جرينتش، وعلى دائرة عرض 35.26667 درجة شمال خط الاستواء، وتقع جغرافيّاً في الضفة الغربية في قلب فلسطين، حيث تربط بين شمال فلسطين وجنوبه، وبين شرقه وغربه، كما تبعد عن مدينة القدس مسافة 69 كيلومتراً، وعن البحر الأبيض المتوسط 42 كيلومتراً، وعن مدينة عمّان الأردنيّة 114 كيلومتراً،

أهمية مدينة نابلس

تتمتع مدينة نابلس بأهمية اقتصادية وثقافية وتاريخية كبيرة، فهي مركز اقتصادي مهم لشمال فلسطين، وتضم عديداً من المؤسسات التجارية والمالية والتعليمية.

كما أنها مركز ثقافي مهم إذ تضم عديداً من المتاحف والمعارض الفنية، وعلاوة على ذلك تتمتع نابلس بأهمية تاريخية كبيرة إذ كانت موطناً للعديد من الحضارات التاريخية.

تبعد عن القدس 69 كم وعن عمّان 114 كم وعن البحر المتوسط 42 كم، وتعد مركز محافظة نابلس التي تضم (56) قرية وبلدة، تربطها بمدنها وقراها شبكة جيدة من الطرق تصلها بطولكرم وقلقيلية ويافا غرباً، وبعمّان شرقاً، وبجنين والناصرة شمالاً، وبالقدس جنوباً.

سكان مدينة نابلس: تحتل المدينة المرتبة الأولى من بين المدن الفلسطينيّة من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد السكان لمحافظة نابلس قرابة 380,961 نسمة، وتبلغ الكثافة السكانيّة 540 نسمة لكل كم2، وذلك حسب إحصائيّات عام 2015 م، ويتحدث سكانها اللغة العربيّة التي تعد اللغة الرسميّة في فلسطين، أمّا الديانة فيدين غالبيّة سكانها بالدين الإسلامي، وأقليّات تدين بالدين المسيحي.

سُميت بنابلس، والسبب هو وجود حيَّة عظيمة وكبيرة جداً في وادي، وكان الناس يطلقون عليها اسم "لُس"، وقد اجتمع الناس، واتفقوا على الاحتيال على هذه الأفعى حتى يتمكنوا من قتلها، والتخلّص منها، وبالفعل تمكنوا من خداعها، وقتلها، ثم اقتلعوا نابها، وعلّقوه على باب المدينة، وقالوا بعد ذلك: (ناب لُس) أي ناب الأفعى، وبعد ذلك كثُر استعمال هذا الاسم، ثم دُمج اللفظان مع بعضهما البعض، وأصبح يُطلق عليها اسم نابلس.

تذكر كتب التاريخ وصف بعض الرحالة العرب لنابلس "بدمشق الصغرى" للتشابه مع دمشق بمعالمها ومناخها ومياهها وينابيعها وجبالها وفاكهتها وخضارها وحتى في لهجتها وكثير من عاداتها وتقاليدها. وهي أكثر مدن فلسطين شبهاً وارتباطاً بدمشق وسورية منذ فجر التاريخ، حيث كان تجارها يصدرون الصابون والمنتجات المحلية الأخرى إلى دمشق ويعودون بالأقمشة والتوابل. إضافة إلى ذلك، يعود أصل العديد من عائلات نابلس إلى مناطق في سورية حالياً.

اقتصاد مدينة نابلس: يعتمد اقتصادها على كلٍ من: قطاع الزراعة الذي من أهم محاصيله الزراعيّة الزيتون، والخوخ، والرمّان، واللوز، والدرّاق. قطاع الصناعة المتمثل في صناعة الصابون، والأثاث، ودباغة الجلود، والحجارة، والبلاط، والنسيج، والكيمياويّات، والمصنوعات اليدويّة. قطاع الشركات الفلسطينيّة كشركة فلسطين للتنمية والاستثمار، وشركة الاتصالات الفلسطينيّة، وسوق فلسطين للأوراق الماليّة. قطاع الحلويّات النابلسية التي من أهمها الكنافة النابلسيّة، والمدلوقة، والقطايف، وحلاوة السمسم، والزلابية، والكلاج، والفطير. قطاع المنتجات الغذائيّة المحلية كالحلاوة، والطحينيّة، والقزحة، والجبن النابلسي. محطات

من تاريخ مدينة نابلس

وتشير المصادر التاريخية إلى أن نابلس قد أسست لأول مره فوق تل كبير يدعى تل بلاطه، ويقع عند المدخل الشرقي المفتوح لمدينة نابلس الحالية جوار شمال قرية بلاطة العربية. ويستفاد من الحفريات الأثرية التي أجريت في تل بلاطه منذ 1911-1914م، و1924-1927م، و 1956-1967م، من قبل البعثات الأثرية الأجنبية بأن نابلس قد أسست في أواسط الألف الثالث قبل الميلاد، وأن الذي قام بتأسيسها وبنائها هم القبائل الحوية الكنعانية الذين أطلقوا عليها اسم “شكيم” ويعني المكان المرتفع أو النجد.

وفي سنة 1550 ق.م تعرضت مدينة شكيم لتدمير وحشي على يد الفراعنة المصريين، الذين قاموا بإخراج الهكسوس ( الملوك الرعاة ) من مصر ومطاردتهم في فلسطين، غير أن أهالي شكيم قاموا بإعادة بنائها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، حيث اشتهر من بين حكامها في ذلك الوقت الحاكم الكنعاني لابائيو. ويبدو أن هذا الحاكم وأولاده من بعده كانوا آخر الحكام الكنعانيين الأقوياء للمدينة، حيث بدأت شكيم، ومنذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد، تفقد حضارتها الكنعانية الأصلية لتصبح على مر الحقب التاريخية التالية عرضة لغزو شعوب وقبائل غريبة عنها، إذ غزتها القبائل العبرانية ثم الأشوريون والبابليون ثم الفرس ثم اليونانيون إلى أن سقطت بيد الرومان سنة 63 ق.م. وبالرغم من ذلك، فقد قام أهالي مدينة شكيم بعد احتلال الرومان للمدينة، بالثورة والتمرد على الرومان الذين تمكنوا من قمعهم. كما أن المدينة، وخلال ذلك، تشرفت برؤية طلعة السيد المسيح أثناء رحلته من القدس إلى الجليل، حيث كان متعبا فجلس عند بئر يعقوب وكانت امرأة سامرية تستقي، فطلب منها شربة ماء، فقالت له: كيف تطلب مني ماء لتشرب، وأنت يهودي، وأنا سامرية ؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين.

وفي الفترة بين عام 67-69 م، أمر الإمبراطور فسبيسيان بهدم مدينة شكيم وبناء مدينة جديدة إلى الغرب منها قليلا حيث نابلس القديمة حاليا، وقد أطلق عليها الرومان اسم نيابولس، وهو لفظة لاتينية رومانية تعني المدينة الجديدة، ثم حرف ذلك اللفظ فيما بعد إلى نابلس الحالية.

وكان لطبيعة الموقع الجغرافي الجبلي للمدينة أن فرض نفسه على الرومان، حيث جاءت المدينة طولية الشكل، تمتد من الشرق إلى الغرب على وادٍ محصور بين جبلي عيبال وجرزيم، ويقطعها شارع رئيس من شرقها إلى غربها وهو الديكامانوس، وتتكون من أربع حارات في ذلك الوقت، وقد قام الرومان ببناء ثلاثة أماكن للهو وهي: المسرح والمدرج وميدان سباق الخيل، كما أقاموا معبدهم الخاص بالإله جوبيتر فوق قمة جبل جرزيم.

وعندما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، في القرن الرابع الميلادي من عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير، بدأت تختفي منها معالم الطابع الوثني الخاص بها، ليحل محله أبنية الكنائس والطابع المعماري والثقافي المصاحب لهذا الدين الجديد، إذ تم بناء كنيسة بئر يعقوب وكذلك كنيسة مريم العذراء فوق جبل جرزيم مكان معبد السامريين.

وقد تعرضت مدينة نابلس، كباقي المدن الفلسطينية، عام 615 م للاجتياح الفارسي، إلا أن الرومان استطاعوا، بقيادة هرقل، هزيمة الفرس عام 628 م، ليجدوا أنفسهم بعد ذلك في مواجهة الجيوش العربية الإسلامية التي بدأت فتوحاتها لبلاد الشام. وفي عام 636 م، وبعدما تمكن العرب المسلمون من هزيمة الرومان في معركتي اليرموك وأجنادين، تم فتح مدينة نابلس على يد القائد عمرو بن العاص، حيث كان سكانها خليطا من السامريين والنصارى والعرب.

وخلال القرنين الأولين من فتح المدينة على أيدي العرب المسلمين، بدأت نابلس تشهد مجموعة من التحولات الدينية والمعمارية والاجتماعية، حيث أصبحت لغة أبنائها في حياتهم وعلومهم اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكريم. وأصبح سكانها خليطا من السامريين والنصارى وغالبية من العرب المسلمين. وكانت مرجعيتها في مختلف شؤونها، المدينة المنورة، عاصمة الخلافة الراشدة من خلال والي فلسطين أولا، ثم وإلى الشام ثانيا، ثم أصبحت تعود في أمورها إلى دمشق عاصمة الخلافة الأموية، عندما انتقلت الخلافة إليهم ثم إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية فيما بعد.

خضعت نابلس عام 968 م لحكم الفاطميين الذين أسسوا في مصر عاصمة سياسية لهم، غير أن الفاطميين وبعد ظهور الأتراك السلاجقة السنيين والمناوئين للفاطميين الشيعة، دخلوا في صراع عنيف فيما بينهم استمر إلى أن وصلت أولى الحملات الصليبية لبلاد الشام، حيث استطاع الصليبيون احتلال فلسطين، مما أدى إلى سقوط نابلس في أيديهم سنة 1099 م، وقد بقيت في أيديهم حتى ظهور الأيوبيين الذين تمكنوا من استعادة فلسطين وبيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين عام 1187 م.

تعرضت مدينة نابلس، خلال الحكم الأيوبي لها عام 1197، لزلزال مدمر أودى بحياة أكثر من ثلاثين ألف شخص، وقد خلَف ذلك الزلزال دماراً كبيراًَ في معظم أبنية المدينة، مما استدعى إجراء عملية إعادة بناء كبيرة للمدينة بدأت في عهد الأيوبيين واستمرت في العهد المملوكي الذي شهدت فيه نابلس عهدا من الازدهار المعماري والعلمي والثقافي في شتى الميادين.

غير أنه وعلى أثر ظهور الأتراك العثمانيين في آسيا الصغرى وتطور العلاقات بينهم وبين المماليك إلى حد المواجهة العسكرية، تمكن فيها العثمانيون عام 1516 م من هزيمة المماليك في معركة مرج دابق. وخلال حكمهم لمصر وبلاد الشام، أصبحت نابلس إحدى مدن ولاية الشام التابعة للعثمانيين الذين اعتمدوا في حكمهم للمدينة، في بداية الأمر، على بقايا المماليك التابعين لهم، ثم تحولوا مع بداية القرن السابع عشر للاعتماد على أبناء أسرها الغنية المتنفذة التي ظهرت منها أسرة النمر ثم طوقان ثم عبد الهادي، بيد أن الدولة العثمانية قررت، مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، إدارة البلاد بشكل مباشر، حيث أصبح يحكم مدينة نابلس عدد من الحكام الأتراك العثمانيين، وشهدت نابلس في تلك الفترة كثيرا من الإنشاءات والترميمات لمبانيها التاريخية، ومن ذلك تأسيس بلدية نابلس سنة 1869 م.

سقطت مدينة نابلس وعلى أثر هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، بيد الاحتلال البريطاني في 21/9/1918 م.وقد ذاقت المدينة من هذا الاحتلال الامرين بل إنها واجهت في عام 1927 م أكبر كارثة طبيعية، وهو الزلزال الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مبانيها، والذي ما زلنا نشاهد آثاره حتى الان في أبنية البلدة القديمة. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، عانت نابلس كغيرها من مدن فلسطين من ويلات هذه الحرب وخاصة من الفقر وشح الموارد، وبعدما انتصر البريطانيون على الألمان، في هذه الحرب سنة 1947 م، وانتهى حكمهم لفلسطين عندها احتلت من قبل الصهاينة في نفس العام، حيث نتجت عن ذلك حروب، ومصادمات غير متكافئة بين العرب واليهود ادت الى تهجير معظم سكان مدن فلسطين الساحلية وقراها وإقامة دولة إسرائيل.

وفي عام 1950 م تم ضم ما تبقى من فلسطين، وهي الضفة الغربية، إلى الأردن فأصبحت نابلس بذلك جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، حتى عام 1967 ، حين تم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الجيش الاسرائيلي ،فرزحت المدينة كباقي المدن الفلسطينية تحت نير الاحتلال الاسرائيلي إلى يومنا هذا.

وفي سنة 1987م قامت نابلس بالمشاركة الفعالة كغيرها من مدن فلسطين بالانتفاضة الأولى على الاحتلال الإسرائيلي، وهي الانتفاضة التي نتج عنها سنة 1993 اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، وذلك تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 م، فأصبحت نابلس بذلك إحدى مدن السلطة الوطنية الفلسطينية، غير أن تنكر إسرائيل فيما بعد لاتفاق أوسلو، ادى الى الانتفاضة الثانية التي نتج عنها اجتياح إسرائيل لمدن السلطة الوطنية الفلسطينية وتدمير الكثير منها.

الصناعة:

كانت المدينة تشكل ثقلاً اقتصادياً هاماً قبل 1967م وكانت مدن الضفتين تعتمد عليها في بعض الصناعات وبعد الاحتلال ونتيجة لسياسة سلطات الاحتلال الإلحقاية التي تقوم على تدمير الاقتصاد الوطني؛ تعرضت الصناعات الكبيرة فيها إلى التراجع وهبوط مستوى إنتاجها، وأهم هذه الصناعات: مصانع الجلود والنسيج والكيمياويات والصناعات المعدنية. تشتهر المدينة بالكثير من المنتجات الزراعية والمصنعة أهمها:

• الصابون النابلسي: ازدهرت صناعة الصابون في نابلس واشتهر صابونها الذي يصنع من زيت الزيتون حتى أصبحت مصابنها جزءاً من تراث المدينة. كانت صناعة الصابون أحد أعمدة الاقتصاد النابلسي، ووصل عدد المصابن إلى أكثر من ثلاثين مصبنة، توقف معظمها عن العمل بفعل إغلاق الأسواق الخارجية وغياب الابتكار والتجديد.

• الحلويات النابلسية: أهم حلوياتها على الإطلاق الكنافة النابلسية الشهيرة في كل أنحاء المشرق العربي وتركيا. دخلت نابلس موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر طبق (صدر) كنافة في 18 تموز 2009.[60] تشتهر نابلس أيضاً بالمدلوقة والحلاوة المصنوعة من السمسم والكلاج والقطايف والفطير وحلاوة الزلابية إضافة إلى الحلويات الشامية مثل البقلاوة.

من المنتجات الأخرى التي تمتاز بها نابلس عن غيرها: الطحينة، والحلاوة، والقزحة، والأخيرة عبارة عن مائع أسود اللون يستخلص من حبة البركة، يؤكل غمساً وله استعمالات طبية مهمة.الصناعة:

كانت المدينة تشكل ثقلاً اقتصادياً هاماً قبل 1967م وكانت مدن الضفتين تعتمد عليها في بعض الصناعات وبعد الاحتلال ونتيجة لسياسة سلطات الاحتلال الإلحقاية التي تقوم على تدمير الاقتصاد الوطني؛ تعرضت الصناعات الكبيرة فيها إلى التراجع وهبوط مستوى إنتاجها، وأهم هذه الصناعات: مصانع الجلود والنسيج والكيمياويات والصناعات المعدنية.

أبرز المعالم السياحية والتاريخية في نابلس

مدينة شكيم الكنعانية:

تقع فوق تل بلاطة الواقعة عند المدخل الشرقي لمدينة نابلس الحالية، وقد أسسها الحويون الكنعانين في أواسط الألف الثالث قبل الميلاد، ومرت بعدة تطورات وحوادث تاريخية حتى احتلها الرومان سنة 63 ق.م. وقرروا هدمها سنة67م.

ويقع تل بلاطة في منطقة بلاطة البلد عند مدخل مدينة نابلس الشرقي، والموقع يغطي ما مساحته (230×120م)، وتضم آثار نابلس القديمة (شكيم) وما زال سور المدينة في العصر البرونزي ظاهراً بارتفاع 10-12م. والسور مبني بحجارة ضخمة غير مشذبة، وتتصل بالسور البوابة الشمالية الغربية، وتضم أربع حجرات. أما البوابة الشرقية الكبيرة فتتكون من بوابتين متتاليتين تحيط بهما أبراج ضخمة، وتعتبر من أفضل الأمثلة على العمارة الدفاعية الكنعانية في العصر البرونزي كما يوجد آثار معبد كبير في القرن السادس عشر ق.م وآثار أساسات قصر كنعاني من القرن السابع عشر ق.م، وبقايا جدران البيوت من العصر الحديدي (القرن التاسع ق.م- القرن السابع ق.م)، وبقايا بيت سامري من القرن الثالث ق.م وما زال المكان غير مهيء لزيارة السياح، حيث تنقصه الطريق المعبدة الموصلة من الشارع الرئيسي إلى الموقع.

المقبرة الرومانية الشرقية:

تقع على أول الطريق المتفرع عن شارع عمان والمؤدي لبلدة عسكر، وهي مقبرة قد أسست في القرن الأول الميلادي وأعيد استعمالها قي القرن الثاني والثالث الميلاديين. ويظهر فيها نوع من الفن والحضارة الهيلينيستية. ويوجد بها عشرة قبور، ويعتقد بأنها تعود لإحدى العائلات الثرية في نابلس في هذا الوقت.

ميدان سباق الخيل:

يقع على طريق نابلس – طولكرم مقابل مطحنة القمح، بجوار مقام الشيخ سفيان، ويعود بتاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، إلا أنه هدم في القرن الثالث الميلادي. وتم اكتشاف أجزاء منه في البداية سنة 1941. وفي سنة 1980 تم اكتشاف البوابات الحجرية لمداخله السبعة التي كانت تقف عندها عربات المتسابقين ثم الكشف على أساسات مقاعد المتفرجين على جانبي الممر ويعتقد بأنه كان يتسع لثمانية آلاف متفرج.

المسرح:

يقع أعلى حارة العقبة في منطقة حي كشيكة من رأس العين، ويعود في بنائه إلى النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. وقد اكتشف صدفة سنة 1979، وهو يعتبر أكبر مسرح روماني مكتشف في فلسطين، حيث يبلغ قطره100م. وقد أهمل بعد انتشار المسيحية، حيث أصبحت العروض الوثنية السابقة غير مقبولة. ومن ثم حولت منصة العرض منه إلى بركة ماء.

المدرج:

يقع خارج البلدة القديمة من نابلس مقابل المستشفى الوطني على طريق نابلس-طولكرم، ويعود في بنائه إلى القرن الثالث الميلادي، وقد اكتشف سنة1980م، وكان مكانا للمصارعة على الحياة ما بين المتصارعين وما بينهم وبين الحيوانات المفترسة.

المقبرة الرومانية الغربية:

تقع على طريق نابلس – طولكرم غرب مدرسة الكندي، وقد أسست في القرن الأول ثم أعيد استعمالها في القرن الخامس الميلادي، وقد اكتشفت سنة 1946 أولا ثم أعيد اكتشافها سنة 1960، وهي عبارة عن مجموعة من المغر التي بداخلها وخارجها قبور حجرية، وتعتبر بمثابة مقبرة رومانية عسكرية.

بئر يعقوب:

موقع سياحي هام، يقع شرق المدينة، وهو عبارة عن كنيسة بنيت في القرن الرابع الميلادي، ثم رممت وأضيف إليها أبنية مختلفة بالقرن السادس والقرن الثاني عشر وأخيرا عام 1908م، ويوجد داخل الكنيسة في قبو تحت الأرض بئر قديمة، وقد مر بها السيد المسيح في قصته مع المرأة السامرية. يقع بئر يعقوب في الطرف الشرقي لمدينة نابلس في منطقة بلاطة البلد على الطريق الرئيسي، ويكون مفتوحا للزوار يوميا.

ويعتقد أن هذا البئر حفره النبي يعقوب عليه السلام عندما جاء إلى شكيم، يبلغ عمقها 40 متراً، وعند هذه البئر التقى السيد المسيح بالمرأة السامرية، أثناء سفره من بيت المقدس إلى الجليل عن طريق السامرة، وكان متعباً فطلب منها أن تعطيه ماء ليشرب، فأجابت عليه كيف تطلب مني ماء لتشرب وأنت يهودي وأنا سامرية ؟ (حيث كان اليهود لا يتعاملون مع السامريين)؛ ولهذا تدعى البئر أيضاً بئر السامرية.

ولاحقا بنت الملكة هيلانة (والدة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين) كنيسة كبيرة فخمة (بعرض 25 متراً وطول 43 متراً) فوق هذا البئر في القرن الرابع للميلاد. وزين الإمبراطور جوستنيان الكنيسة بالزخارف، ولم تتعرض الكنيسة للأذى من العرب عندما فتحوا البلاد في عهد الراشدين. وبقيت الكنيسة على حالها حتى هدمت عام 1009م في العهد الفاطمي. ثم عمرها الصليبيون عام 1154م، ثم هدمت عام 1187م بعد خروجهم من البلاد، وفي عام 1555م تولت الكنيسة الأرثوذكسية حراستها بأمر من السلطان العثماني. ثم بنيت كنيسة على آثار الكنيسة القديمة فيما بعد.

جبل جرزيم:

إلى الجنوب من مدينة نابلس يقع جبل جرزيم بارتفاع 881م والذي يسمى جبل الطور، وتوجد في قمة الجبل منازل الطائفة السامرية. بنى السامريون على هذا الجبل معبدهم منذ حوالي سنة 332ق.م، ولقد أظهرت التنقيبات بقايا تتعلق بمعبد زيوس من عهد هدريان. وقد أنشئ المعبد على منصة اصطناعية.

وفي سنة 484م أنشأ الإمبراطور البيزنطي كنيسة قامت على مخطط ثماني، وأحيطت في عهد الإمبراطور جستيان سنة 529م بقلعة مربعة لحمايته أثناء الصراع مع السامريين. وفي سنة 1950قام عالم آثار ألماني بالكشف عن الكنيسة التي هجِّرت على ما يبدو منذ القرن العاشر. وعند المكان شيد مقام الشيخ أبو غانم أحد أصدقاء صلاح الدين الأيوبي.

الطائفة السامرية: هي أصغر وأقدم طائفة دينية بالعالم، آمنت بالنبي موسى واتخذت التوراة كتابا مقدسا (بخمسة أسفار) وبعد 760سنة من موت النبي موسى؛ حدث انشقاق بين السامريين واليهود.

ويعيش نحو 550 نفر منهم على قمة جبل جرزيم، انتقل منهم عدد كبير منهم للعيش بالقرب من حولون لأسباب اقتصادية. (للمزيد عن الطائفة السامرية).

وجبل جرزيم عبارة عن جبل صخري كلسي منحدر يرتفع عن سطح البحر 780 متراً و 320م فوق مدينة نابلس، و هو جبل عارٍ من الأشجار إلا من بعض أشجار الزيتون، أما عن سبب التسمية و أسمائه الأخرى وقدسيته و تاريخه؛ فإن هناك رأيان حول سبب التسمية:

الرأي الأول يقول: إن كلمة جرزيم هي كلمة عبرانية معناها "الفرائض" أي الجبل الذي تقام عليه الفرائض الدينية، حيث أن بني إسرائيل منذ دخولهم فلسطين الوسطى حمل يوشع بن نون التوصية التي أعطيت إلى موسى عليه السلام وأوقف نصف الأسباط على جبل جرزيم، والنصف الآخر على جبل عيبال لينطقوا باللعنات.

لجبل جرزيم عدة أسماء منها: جبل البركات، وجبل القدس، جبل الملائكة، و الجبل القديم، و بيت الله. وجرزيم هو قبلة السامريين ومكان توجههم لإقامة العبادة، وهو الموضع الذي يحجون إليه، وموضع تقديم القرابين إلى الله في عيد الفصح المقدس عندهم، وهم بذلك يختلفون عن اليهود الإسرائيليين، و يعتقدون أنه الموريا أي الموضع الذي أراد إبراهيم عليه السلام تقديم ولده كذبيحة وقربان إلى الله عز وجل. وموضع الصخرة والذبح الخاص بإبراهيم معروف عندهم، و هو يقع في الجنوب الشرقي من قمة جبل جرزيم و هي أقدس بقعة في نظرهم و مساحته 36×48 قدماً مربعاً.

والرأي الثاني يقول: إن اسم جبل جرزيم جاء نسبة إلى القبيلة العربية القديمة التي كانت تسكن في فلسطين، والمعروف باسم الجرزيين، وهي من القبائل التي كانت مشهورة خلال فترة احتلال اليهود لفلسطين، ويحتوي جبل جرزيم وخربة الرأس فيه على آثار كثيرة تعود لفترات زمنية مختلفة، ومن أهمها: المعبد السامري الذي أقامه السامريين في فترة الإسكندر المقدوني( بالفترة اليونانية)، وقد دمر يوحنا هركانوسي الحشموني المعبد السامري بشكل تام عام 125ق.م. ويعد جرزيم مكانًا مقدسًا وأثريًا لدى السامريين، حيث يعتقدون أن إبراهيم عليه السلام قد هم بذبح ابنه عليه قرباناً إلى الله تعالى.

وفي العصر الإغريقي أقيم في هذا المكان معبد للإله زاوس، و قد اكتشفت آثار له في رأس القمة الشمالية من الجبل في الموقع المسمى خربة الرأس، و يمكن الوصول إليها بواسطة درج، يؤدي إلى المعبد اليوناني.

وفي العصر البيزنطي أقيمت على هذا الجبل كنيسة بيزنطية مثمنة الأضلاع، وقد حصنت بسور في زمن ثورة السامريين في القرن السادس الميلادي، وهدمت في القرن الثامن، و بجانب هذه الكنيسة يوجد مسجد ومقام الولي الصالح عبد السلام بن غانم، حيث يوجد رفاته ورفات عائلته، وهي عائلة لعبت دوراً دينياً وجهادياً في فترة الحروب الصليبية، وهي منطقة نابلس (بورين)، وتوجد في الجبل آثار صليبية منها: القلعة التي شيدها بلدوين الأول (ملك بيت المقدس الفرنجي)، ويوجد بالجبل آثار أخرى من خزانات وصهاريج وأساسات أبنية وغيرها.

سبسطية:

تقع سبسطية على مسافة 15كم إلى الشمال الغربي من نابلس، وترتفع عن سطح البحر 463م، يسكنها حوالي 2700نسمة، يرجع تاريخ القرية إلى العصر البرونزي، عندما سكنها أقوام بدائيون، ويعتقد أنهم من قبائل الكنعانيين، وفي أوائل القرن التاسع ق.م بنى الملك العمري (أحد ملوك إسرائيل) مدينة اسماها (شامر) فوق التلة موقع القرية، (ومنها جاء اسم السامرة)، وشهدت المدينة فترات ازدهار وفترات ضعف حتى اجتاحها الآشوريون عام 805ق.م واستباحوها مرة أخرى عام 721ق.م، وانتهت مملكة السامرة.

وجاء عهد الإسكندر الكبير 331-107ق م، وتحولت المدينة إلى مدينة يونانية إلى أن دمرت عام 107ق.م نتيجة ثورة على الإغريق، وفي عام 63م أعاد الرومان بناءها وسميت سبسطية، وهي كلمة يونانية تعني الموقر، وترادف معنى كلمة أغسطس الإمبراطور الروماني، وكان يقطنها هيرودوس حليف الرومان، وكانت مركزًا لحكمه في ظل السيطرة الرومانية، وعندما اعترفت الإمبراطورية الرومانية بالديانة المسيحية في أوائل القرن الرابع الميلادي، أصبحت مركزًا لأسقفية، وتعرضت المدينة لهزة أرضية عام 1330م، وهدمت.

وسبسطية موقع أثري مهم يقع على بعد 12كم شمال غرب مدينة نابلس على الطريق المؤدي إلى جنين. وتاريخ هذه القرية يشير إلى أنها كانت مدينة صغيرة حتى أيام الملك (هيرود) الذي أعاد بنائها من جديد وأسماها سبسطية، والاسم مشتق من كلمة "أغسطس"، ويعني باليونانية الإمبراطور، ويعود أقدم استيطان في سبسطية إلى العصر الحديدي الثاني( القرن التاسع ق.م)، و قضى عليها الآشوريون عام 732 ق.م.

وفي سنة 539ق.م سيطر عليها الفرس حتى عام 338ق.م، حيث احتل الإسكندر المقدوني الكبير فلسطين. وفي الفترة الرومانية 67ق.م- 324م أعيد بناء المدينة على أساس مخطط جديد، وتوسعت بشكل كبير وفي الفترة البيزنطية 324/636م.

كان للمدينة طابعها الخاص في العمران، وتم إنشاء كنيسة على قمة التلة الغربية، عرفت بكنيسة يوحنا المعمدان. واستمرت معمورة حتى الغزو الفارسي سنة 614م، أي قبل دخول المسلمين إليها بفترة وجيزة.

وفي سبسطية العديد من الأماكن الأثرية التي لا تزال قائمة، منها: البوابة الغربية، وشارع الأعمدة، والساحة المركزية، والمدرج الروماني، والبرج اليوناني، ومعبد أغسطس، وقصر الملك عمري، وكنيسة يوحنا المعمدان، والإستاد اليوناني ومعبد كوري.

جامع الساطون:

يقع في وسط حارة الياسمينة أسس في القرن الأول الهجري/السابع الميلادي، وأعيد بناؤه سنة 688هـ/1285م، ومن ثم أعيد ترميمه وتجديده مرات عدة في العهد التركي العثماني، وكذلك الأمر حديثا، ويعتبر أول مسجد أسس في المدينة بعد فتحه.

الجامع الصلاحي الكبير:

يقع وسط البلدة القديمة، ما بين الشارع الشمالي (شارع الخان)، والشارع الجنوبي (شارع النصر)، قرب حارة العقبة وحارة القيسارية، وأصل الموقع مبنى بازليكا رومانية متهدمة، غير أن البناء الحالي أصله كنيسة صليبية تم تشييدها سنة1167م، ثم حولت إلى جامع بعد الفتح الصلاحي لنابلس سنة 1187م، ومن ثم شهد الجامع عدة إضافات اضافة إلى التجديد والتعمير خلال العهد الأيوبي والمملوكي والعثماني والعهد الحديث، وهو قائم وعامر تقام فيه الصلوات الخمس.

جامع الخضراء:

يقع في حي الياسمينة بالقرب من "عين العسل" ويرجع تاريخ بنائه الحالي، بناء على الكتابة المدونة على مدخله إلى أيام السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي (1279 – 1290) (سابع ملوك دولة المماليك التركية).

ويوجد في صحن الجامع بركة ماء، وتبلغ مساحة القسم المعد للصلاة فيه نحو300م2، وله محراب جميل، وفي ركنه الجنوبي الغربي مكان منفصل يقال إنه المكان الذي حزن فيه يعقوب على ولده يوسف. ويعرف الجامع لذلك باسم "جامع حزن يعقوب" وتبعد مئذنته مقدار ستين متراً من ناحية الشمال، وتشبه في نمطها المعماري مئذنة الرملة.

مقام الشيخ بدران:

يقع وسط البلدة القديمة بجوار جامع البيك، ويعود للشيخ بدران بن شبل النابلسي، الذي استشهد أثناء اجتياح الصليبيين للمدينة في عام 1240م. والمقام في الأصل جزء من مسجد صغير أعيد بناؤه كمسجد على يد ابنه الشيخ عماد الدين عبد الحافظ سنة 672 هـ/1272م، غير أن القسم الغربي منه هدم على أثر زلزال عام 1927، ولم يتبق منه سوى القسم الشرقي القائم فيه القبر حاليا، استعمل كزاوية سنة 1966 – 1967 ثم أغلق، ولا زال مغلقًا حتى اليوم.

مقام وأضرحة العمود:

يقع خارج المدينة، حيث مبنى السجن، وقد أسس كمقبرة خاصة بالمجاهد عمود النور المدفون هناك سنة799هـ/1298م ثم دفن فيه أولاده، وتوسع المقام فيما بعد حتى أصبح لاحقا خارجه مقبرة عامة.

مقام وضريح مجير الدين:

يقع خارج المدينة على طريق نابلس – طولكرم قرب مخيم العين، وهو يعود للأمير الشهيد مجير الدين إبراهيم ابن أبي ذكرى، أحد قادة الملك الناصر يوسف الأيوبي ملك حلب، وقد استشهد أثناء مهاجمة التتار لنابلس سنة658هـ/1259م، بعد أن قتل منهم 17 تتاريا، ودفن في هذا المكان وتم تجديد بنائه مؤخرا.

مقام يوسف:

يقع إلى الشمال من كنيسة بئر يعقوب على طريق شارع عمان، وهو ينسب للنبي يوسف عليه السلام، غير أن البناء الحالي يعود للعهد التركي العثماني؛ ما يؤكد أن المقام هو لشيخ فلسطيني مسلم من مدينة نابلس واسمه يوسف دويكات، وتبلغ مساحته661م حسب سجلات مديرية أوقاف نابلس، وكان بالبداية عبارة عن قبر بسيط تعلوه قبة ثم أضيفت له غرفتان سنة 1960 لاستعماله كمدرسة لأهالي بلاطة البلد.

مقام الشيخ مسلم:

يقع في الزاوية الشرقية الشمالية من حارة الحبلة، ويعود للشيخ مسلم حفيد الشيخ مسلم الصمادي الكبير، توفي ودفن فيه سنة947هـ/1548م، أجرت له بلدية نابلس عدة تجديدات حديثة.

الزاوية البسطامية:

تقع في وسط حارة الحبلة وتعود في بنائها إلى سنة 770هـ/1368م وهي عبارة عن غرفة صغيرة يصعد إليها بدرج، إلا أنها حولت إلى دار للسكن مؤخرًا، وتستعمل الغرفة الآن كديوان لآل مقبول.

الزاوية الدرويشية:

تقع في حارة القريون إلى الشرق من جامع التينة، وهي تنسب للدرويش مراد الرومي المدفون فيها، وتعود في تاريخها إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر ميلادي، ويستعمل جزء منها الآن كدار سكن.

زاوية التوباني (زاوية الشيخ نظمي):

تقع في حارة الغرب وأصلها جامع مملوكي هدم ولم يبق منه سوى النقش الكتابي الحجري الذي أشير إليه، حيث أعيد بناؤه كزاوية. وجدد بناء الزاوية سنة 1016هـ/1704م، وأقام فيها حديثا الشيخ نظمي عوكل فعرفت واشتهرت به وكان من أصحاب الطريقة الرفاعية، وهي معمارياً عبارة عن قبو عميق يؤدي له مدخل صغير ويغطيه سقف نصف برميلي ذو طراز بناء محلي.

سبيل سليمان آغا طوقان:

يقع مقابل الجامع الكبير، أسفل دار النمر الجنوبية. وقد أنشأه وأوقفه سليمان آغا طوقان سنة1114هـ/1605م، وهو معمارياً عبارة عن بناء يتكون من واجهة حجرية أسفلها حوض ماء مستطيل الشكل ووسطها صنبور للماء وأعلاها عقد ثلاثي الفتحات وخلفها خزان الماء، وقد جددت بلدية نابلس بناءه مؤخرا.

سبيل الران:

يقع في حارة الياسمينة، أسفل الواجهة الغربية من جامع الساطون، وقد بني وأوقف عام 1099هـ/1687م، وهو عبارة عن سبيلين متجاورين، يتكون كل منهما من حوض حجري، وعقد يعتلي صنبورا للماء وسط الواجهة الحجرية للسبيل.

سبيل الست:

يقع في منطقة باب الساحة في الزاوية الجنوبية الشرقية من أسفل جامع النصر، وهو ينسب للست ثروت الجيطان القائم ضريحها في المقبرة الإسلامية الواقعة خلفه، وقد أسس وأوقف في القرن الثالث عشر هجري/ التاسع عشر ميلادي، ثم أعيد بناؤه سنة1935م، ثم عمر وجدد عام 1989م، وأضيف إليه عقد حجري.

حمام الخليل:

يقع على الطريق المؤدية لحارة الحبلة أمام المدخل الشرقي للجامع الكبير، وقد أسس وبني في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ميلادي، ثم أعيد بناؤه في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر ميلادي، ثم رمم في القرن الثاني عشر هجري/الثامن عشر ميلادي، ثم أهمل مؤخرا وتحول إلى مخزن للأخشاب، وهو يتكون من ثلاثة أقسام هي: غرفة الاستقبال، وغرفة المشلح الشتوي، وغرفة الاستحمام.

حمام السمرة:

يقع وسط حارة الياسمينة، ويعود في بنائه ووقفه إلى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر ميلادي، تم بناؤه سنة1067هـ/1616م، وظل يعمل حتى وقت قريب ثم أهمل وأغلق حتى تم تعميره حديثا سنة 1999م وأعيد تشغيله.

حمام الجديدة:

يقع في حارة الغرب مقابل جامع البيك جهة الجنوب وقد أنشأ وأوقف هذا الحمام سنة1135هـ/1736م من قبل صالح باشا ومصطفى وأحمد أولاد إبراهيم طوقان، جدد بناؤه حديثا بعد أن هدم جزء منه من قبل الاحتلال الإسرائيلي سنة2002م.

خان التجار:

يقع وسط البلدة القديمة في نابلس، أسس وأوقف هذا الخان الوزير التركي مصطفى باشا سنة 971-979هـ/1563-1569م 971، ثم رمم وجدد بناؤه سنة 1102هـ/1690م، ثم هدم الخان الداخلي منه سنة 1355هـ /1927م، ثم تم ترميم الخان الخارجي منه السوق حديثا 1987م .

وكالة اليسر (عرفات):

تقع في النهاية الغربية من سوق الحدادين أسسها وأنشأها أهالي نابلس سنة1258هـ/1868م، هدم جزء منها أثناء الاجتياح الإسرائيلي عام2002م ويعاد بناؤها الآن .

الخان الجديد:

يقع خلف ساحة المنارة ( باب الساحة) وقد أنشأه وأوقفه مناصفة كل من آل طوقان وآل النمر سنة 1906م ثم رممت بلاطهُ بلدية نابلس.

قصر النمر:

يقع في حارة الحبلة، أسسه وبناه الأمير يوسف بن عبد الله الباشا النمر الذي توفي سنة1685م، وهو يتكون من قسمين شمالي وجنوبي وطابقين من البناء وبستان وبركة ماء.

قصر طوقان:

يقع في حارة الغرب إلى الجنوب من جامع البيك، بناه رئيس علماء نابلس إبراهيم بك بن صالح باشا طوقان بتمويل من والده، كان ذلك في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي، ويتكون من مساحة ضخمة، وقسم جنوبي وقسم شمالي، وطابقين، وقسم مخصص للسلملك(الرجال) وقسم للحرملك (النساء ).

قصر عبد الهادي:

يقع وسط حارة الياسمينة فوق جامع الساطون، أصله دار تعود لآل سلطان التميمي، قام بشرائها وهدمها وبنى هذا القصر الشيخ حسين عبد الهادي سنة 1250هـ/1834م.

سرايا الحكومة العثمانية:

تقع في حارة القريون مقابل جامع النصر وتعود في بنائها أو إعادة بنائها إلى القرن العاشر الهجري/السادس عشر ميلادي، وهي بناء ضخم يتألف من طابقي، ومن أكثر من جناح معماري، وكان يقيم فيها كل دوائر الحكومة العثمانية، إلا أنها أهملت بعد خروج الأتراك من المدينة، وتحولت إلى دار للسكن ومعمل للحلويات.

ساعة المنارة:

تقع في وسط الساحة القديمة و الواقعة في مركز مدينة نابلس "باب الساحة"، أنشئت هذه المنارة سنة 1318هـ، وذلك حسب النقش الرخامي الكتابي الواقع على مدخلها الجنوبي، و كان البرج قد أنشئ على أثر قيام السلطان عبد الحميد بإهداء مدينة نابلس ساعة بمناسبة عيد ميلاده، حيث قام الأهالي بإنشاء هذا البرج تخليداً لذكراه وابتهاجاً بعيد ميلاده، هو عبارة عن بناء مربع الشكل عالي الارتفاع يتكون من أربعة طوابق، الأول وهو الأرضي وفيه مدخل البرج، والثاني له شرفة حجرية ونوافذ، والثالث حيث توجد الساعة على الجهات الأربع، الأخير علقت فيه ثقالات الساعة، و يصل إلى أعلى المنارة من خلال سلم داخلي خشبي، وقد كان لها دور كبير في ضبط مواقيت أهل نابلس، وكان لها موظف خاص مسؤول عن صيانتها وهي الآن شعار نابلس ورمزها.

صبانة طوقان:

تقع وسط حارة القريون وتعود في بنائها إلى القرن الثاني عشر هجري، الثامن عشر ميلادي، وهي عبارة عن مبنى ضخم يضم قاعات وغرفًا فسيحة، ويتم تصنيع الصابون في الطابق الأول منها في حين يتم فرش الصابون وتقطيعه في الطابق الثاني منها، وهي لا تعمل حاليا.

صبانة النابلسي:

تقع في شارع النصر مقابل جامع النصر وهي تعود لآل النابلسي، ويشير واقعها المعماري إلى أنها قد بنيت في القرن الثاني عشر الهجر،ي الثامن عشر ميلادي، وشأنها معمارياً شأن جميع الصبانات الأخرى وهي لا زالت تعمل حتى الآن.

المقبرة البيزنطية:

يعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي، وتحتوي على أعمدة منحوتة بالصخر الأبيض نحتاً فنياً جميلاً، يعتقد أنها مقبرة لأسر غنية.

قصبة نابلس (البلدة القديمة):

تعود في بعض حجارتها إلى 400عام خلت، وتمتد فيها الأسواق القديمة والبيوت (القصور) العتيقة والطرقات المسقوفة وغير المسقوفة، وتنتشر فيها مساجد ومقامات وحمامات تعود إلى العهدين التركي والمملوكي، ومن أشهر أسواقها خان التجار، وهو سوق مسقوفة، ما زالت تحتفظ بطابعها الذي يعود إلى أواخر العهد المملوكي وفي وسط المدينة، واكتشفت أجزاء من ملعب الخيل (الهيبدروم) كذلك المقبرة الرومانية في سفح جبل عيبال، ومقبرة عسكر الرومانية، وتضم المقبرتان توابيت حجرية كما تم الكشف عن المسرح الروماني في الطرف الجنوبي للبلدة القديمة، كذلك اكتشفت أجزاء من الشارع الروماني (شارع الأعمدة)، بالإضافة إلى بقايا المدرج الواصل بين نيوبوليس والمعبد الروماني فوق جبل جرزيم.

ومن أبرز المعالم الآن مسجد الخضرا في الطرف الجنوبي الغربي من البلدة القديمة، والجامع الصلاحي الكبير في الطرف الشرقي للبلدة القديمة، ويلاحظ أن أساساته وبعض معالمه تعود إلى العهد الروماني، ويوجد ما يدل على أنه استعمل ككنيسة مسيحية إلى أن تحول مسجدًا في عهد صلاح الدين الأيوبي.

وادي البـاذان:

منطقة تمتاز بروعة الطبيعة والمناظر الخلابة، وتشكل نقطة استراحة للقادمين نقاط عبور شرقا وتنتشر فيها الأشجار والمياه الجارية وشلالات (مياه غير صالحة للشرب) وتصلح لمشروع قرية سياحية، يؤمها المواطنون للتنزه، تحولت في عهد السلطة الوطنية إلى ملتقى للسياحة الداخلية. وتقع المنطقة على بعد 58كم شمال شرق مدينة نابلس الطرق الرئيسي نابلس- الأغوار المارة بمساحات من الأراضي المزروعة والمناظر الخلابة.

الزراعة في محافظة نابلس:

تساهم الزراعة بنسبة قليلة من الدخل، ويتركز الإنتاج الزراعي على سفوح الجبال، وفي الأغوار وتعتمد على مياه الأمطار، والري في الأغوار. فيها العديد من المزارع لتنمية الثروة الحيوانية.

تعد نابلس مركز زراعة الزيتون في فلسطين، ولهذا ازدهرت فيها صناعة الصابون النابلسي المطبوخ من زيت الزيتون. إضافة إلى الزيتون، تحيط بنابلس بساتين الرمان واللوز والخوخ والمشمش والدراق.

وتزرع الخضراوات والحمضيات المروية في الغور حيث تقل أخطار الصقيع. كانت منطقة نابلس تشتهر أيضاً بزراعة القطن، إلا أن هذا المحصول اختفى تقريباً الآن من منطقة نابلس، ولكنه لا زال يزرع في السهل الساحلي.

تشتهر المدينة أيضاً بمنتجات زراعية خاصة، مثل: الزعتر النابلسي، والجبن النابلسي. وتعرف بمنتجاتها الجبلية مثل البابونج والميرمية. صادرت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المحافظة وأقامت عليها 43 مستوطنة؛ ما أدى إلى انحسار مساحة المراعي الطبيعية.

1. المخطط العام للمدينة (The Town Plan):

إن المخطط العام للبلدة القديمة في نابلس هو أكثر الأنظمة الثلاثة تقليدية، إذ يحتوي على الشوارع (Streets) والفراغات المفتوحة (Open spaces) وقطع الأراضي (Parcels) ونسيج المباني (Building Fabric). ولم يحدث تغيير يذكر على المخطط الأصلي للمدينة منذ اكتمال عناصره وتكامل تطوره، وحلوله محل المخطط الشطرنجي الروماني القديم، الذي لم يتبق منه سوى بعض الآثار.

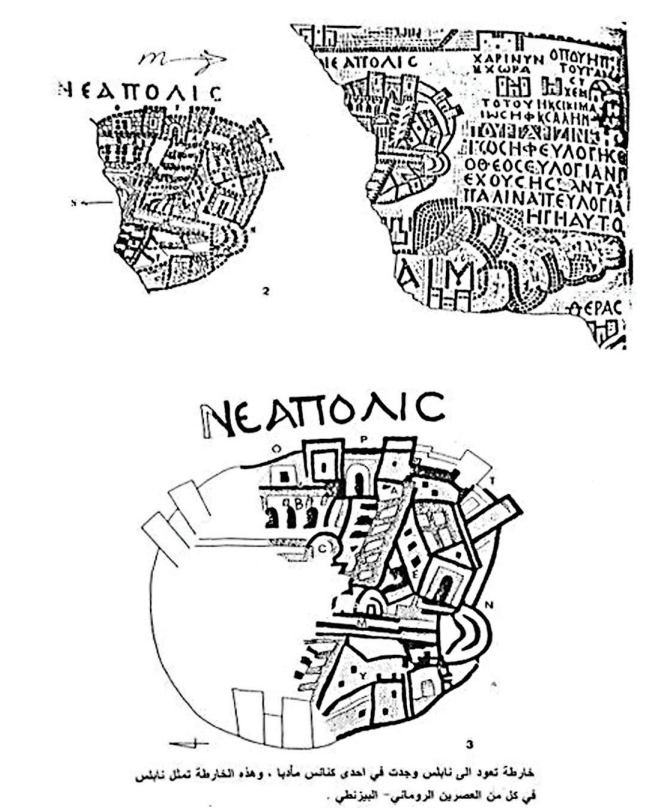

أ. الشوارع: يعود نظام الشوارع الأصلي في تخطيط المدينة إلى النظام الشبكي الروماني القديم، خاصة في المركز والأجزاء الشمالية. ويبدو هذا النظام الشبكي بشكل واضح في الجزء الشمالي في منطقة حارة الحبلة، التي بنيت في الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والسابع عشر للميلاد، وكذلك حارة الغرب، وبشكل أكثر في حارات الجزء الجنوبي، مثل حارة القيسارية، حيث كانت منشأ مدينة نيابولس الرومانية القديمة. ويظهر الرسم التوضيحي (شكل (1)) لخريطة مأدبا شارعاً رئيساً (ديكيومانوس) يقطع المدينة من الشرق إلى الغرب، ويقود إلى مبنى نصف دائري فسّره العالم F.M. Abel (وهو أول باحث يفحص المخطط الحديث للمدينة، ويقارنه بالمخطط الذي على خريطة مأدبا) كمدرج الروماني. وكشفت الحفريات في هذا الموقع، لاحقاً، عن المسرح.

شكل (1): خريطة تمثل مدينة نابلس في العصرين الروماني والبيزنطي. المصدر: بالاعتماد على دراسة الفني، 2003.

شكل (2): مخطط الشوارع الرومانية القديمة وإسقاطها على صورة نابلس الجوية الحديثة.

ب. الفراغات المفتوحة (open spaces): تنوعت الفراغات المفتوحة في نابلس القديمة إلى فراغات خاصة وعامة، تشمل الساحات والحدائق العامة والشوارع. تشتمل الساحات على ما هو خاص وعام، أما الخاص فمثل أفنية البيوت، وهي أكثر أنواع الفراغات المفتوحة انتشاراً، فمعظم البيوت موجهة إلى الداخل على فناء داخلي له على الأغلب شكل شبه مربع ومحدد بشكل واضح بكتل البيت المحيطة به، وأما العام فتمثله الساحات الثلاث في نابلس القديمة، وهي:

(1) ساحة النصر في القصبة الرئيسية، وتأخذ شكل T.

(2) ساحة اليرموك في حارة الغرب، وتأخذ شكل مثلث.

(3) ساحة التوتة في حارة القريون، وتأخذ شكلاً أقرب إلى المستطيل.

(4) وهناك ساحات أصغر حجماً، وهي قليلة الانتشار، مثل ساحة التينة، وهي أقرب إلى الشكل المربع.

وتحددت بعض جوانب هذه الساحات بكتل المباني، فيما انفتحت جوانبها الأخرى على الشوارع والطرق المطلة، كما أن ساحات نابلس متباينة من حيث نشاطاتها، ففيما كانت ساحة النصر تعج بالنشاط التجاري لارتباطها بالمحورين التجاريين، شارع النصر وشارع السوق، وتشكيلها حلقة وصل بينهما في وسط المدينة، كانت ساحة التوتة في القريون تعج بالنشاط الاقتصادي الصناعي، لارتباطها بشارع المصابن الواقع بين حارة القريون والياسمينة من جهة، ولوقوع بعض المصابن عليها مثل صبانة طوقان من جهة أخرى. أما حارة الغرب، فغالباً ما كانت تعج بنشاط حركة السكان. وفيما يتعلق بالحدائق والبساتين فكانت منتشرة هنا وهناك داخل المدينة وخارجها، لوقوع نابلس أصلا على أرض خصبة وبساتين، حتى أن بعض الرحالة –كالدمشقي– وصفوها بأنها قصر في بستان، لما يحيط بها من أرض زراعية خضراء. ومن البساتين الموجودة داخل المدينة ما كان تابعاً للقصور، مثل بستان قصر أغا النمر في حارة الحبلة، وبستان قصر آل عبد الهادي في حارة الياسمينة.

ج. قطع الأرض (Land parcels): يتميز نظام تقسيم قطع الأرض في نابلس القديمة بتفاوت المساحات المخصصة للمباني، سواء المباني العامة التي تتنوع مساحتها بحسب أهميتها وموقعها ودرجة استعمالها (مثل الجامع الكبير وهو جامع مركزي للمدينة، وجامع الخضرا، وهو جامع لحارة الغرب) أم المباني السكنية، حيث تزداد المساحة أو تقل تبعاً لزيادة متطلبات الساكن أو قلتها، ويرتبط ذلك بقدرات الساكن، ما يؤكد الحرية الفردية في الداخل، ولكن في إطار المساواة من الخارج كقيمة اجتماعية . إذاّ، تحدد الاختلاف في مساحات قطع الأراضي السكنية بناء على قدرات الساكن وإمكانياته والملكية في الداخل، فيما تجتمع المساحات كلّها في إطار معماري موحّد يعكس الهيكل الاجتماعي. أما قطع الأراضي حول الشرايين أو الطرق الرئيسة، فكانت مقسمة، بشكل يتيح خليطاً من الاستعمالات والأشكال والأحجام المنسوجة معا، ففيما اتخذت الطوابق الأرضية صبغة تجارية، جرى استخدام الطوابق العلوية كمدارس، كما في حالة مدارس المذاهب الأربعة الواقعة في الطابق الأول فوق محلات الخان المغطى الرئيسي (سوق القماش)، أو كبيوت سكنية، كما في حالة بيوت كنعان فوق مصبنة كنعان.

د. النسيج العمراني (Urban fabric): يعرّف تجمع المباني وتكتلها في المدن، بما فيها المراكز التاريخية، بالنسيج العمراني (Urban Fabric)، المكوّن من مبانٍ تاريخية متراصّة تم بناؤها وتطويرها على مدى حقب زمنية مختلفة. يتميز النسيج العمراني للبلدة القديمة بنابلس بتجمعات كبيرة (Blocks) تحتوي غالباً على مبانٍ ووحدات سكنية يتم استخدامها من قبل العائلات المالكة أو المستأجرين. ويتخلل هذه التجمعات (خاصة تلك التي تقع على القصبة الرئيسية في البلدة القديمة) صروح عمرانية مميزة تستخدم لوظائف عامة (جامع، حمام ...) أو مراكز لصناعة الصابون التقليدي (مصابن) والذي تشتهر به نابلس. وغالباً ما تحتل المحال التجارية الطوابق الأرضية في هذه التجمعات، وخصوصاً الواقعة على جوانب الشوارع الرئيسة. تعرض النسيج العمراني التاريخي في البلدة لتغيرات كثيرة على مدى العصور نتيجة تعاقب الحضارات التي أدخلت طرزاً معمارية مختلفة، وجلبت معها اختلاف أولويات الحكام، واختلاف احتياجات السكان، بحيث تغير طابع أحياء المدينة وطرز مبانيها واستخداماتها. كما أدت الكوارث الطبيعية، خاصة الزلازل، لفقدان جزء كبير من نسيجها العمراني، وتمت إعادة بنائه بطريقة مختلفة أحيانا عن البناء الاصلي، وإن تم استخدام الأساليب والمواد التقليدية في البناء.

2. تشكيل استخدامات المباني وتصنيفها (Building typology and use)

تَشكَّل النسيج العمراني، تاريخياً، من خلال مزيج غني من الطرز المعمارية "المحلية"، تطوّر بالتفاعل مع الحضارات المتعاقبة التي حكمت البلاد. وقد تأثرت الطرز المحلية بتلك المنتشرة في المدن والبلدان المجاورة، أو التي تنتشر في بلد الجهة "الحاكمة"، إضافة إلى التأثير الاقتصادي والسياسي والعسكري لهذه الجهات واختلاف أولوياتها. ولهذا نجد تشابهاً (وتماثلاً أحياناً) بين النسيج العمراني في نابلس، وذلك الشائع في المدن التاريخية في بلاد الشام، مثل دمشق وحلب والقاهرة والقدس والخليل، وما تزخر به من صروح عمرانية ومبانٍ تم تشيدها خلال العصرين المملوكي والعثماني.

ويمكن تصنيف المباني حسب وظيفتها كالتالي:

1. المباني الدينية: وأهمها المساجد، إذ يحظى المسجد في البلدة القديمة في نابلس بمكانة مركزية، حيث يعد المركز الروحي والديني والثقافي، وهناك عدة أشكال منه، بداية من المسجد الجامع مثل الجامع الكبير، ثم مسجد أو جامع الحي، ويكون أصغر حجماً من المسجد الجامع وأقل مركزية، لأن مركزيته تكون داخل الحي (الحارة) مثل مسجد الحنبلي والبيك، ثم تأتي الزوايا والمقامات وهي دور عبادة صغيرة كانت تستخدم في القديم ككتاتيب مثل مقام الخضر. أقيمت الجوامع الرئيسة في المركز التجاري، وأقيمت مساجد أخرى بالقرب من الأحياء السكنية، وكان في نابلس أحد عشر جامعاً غلبت على مشهد المدينة (Townscape) بعلاماتها المميزة، وهي القباب والمآذن. وهناك كنيسة في البلدة القديمة، وأيضاً كنيس يهودي يؤمّه أفراد الطائفة السامرية.

شكل (3): توزيع مواقع المساجد في البلدة القديمة

2. الوكالات (الخانات): وهي أماكن مخصصة لنزول القوافل التجارية، إذ توفر أماكن لدوابها ومخازن لبضاعتها ونزلا لتجارها. وتضم في طابقها الأرضي مخازن للبضائع وأماكن للدواب، أما الطابق الأول فيحتوي غرف نوم. ويتبع للخان مصدر ماء ومصلى وسور وأبواب….إلخ، وأهم خان في المدينة هو خان التجار عند مركز سوق القماش، وهناك خان الوكالة في الجزء الشرقي، وهناك الوكالة الغربية أو الوكالة الفروخية التي بناها الأمير فروخ في العصر المملوكي سنة 1620م.

شكل (4): توزيع مواقع الوكالات في البلدة القديمة

3. الحمامات: عبارة عن حمامات بخار عامة وقديمة، توفر عادة إضافة الى وظيفتها الأصلية وسائل الراحة، ويتكون الحمام من طابق واحد له قباب، وهو يؤدي عدة خدمات صحية واجتماعية وترفيهية، وبطريقة غير مباشرة دينية، فهو يساهم في تقوية الروابط الاجتماعية بين السكان، حتى أنه كان يستخدم لمناسبات اجتماعية خاصة، مثل الزواج والاحتفالات التعليمية مثل التخرج من المدرسة أو الكتّاب. وهناك ثمانية حمامات عامة في نابلس القديمة، ترجع في أصلها إلى حقب تاريخية مختلفة، اثنان منها رومانيان (حمام البيدرة وحمام الدرج)، وبعضها مملوكي مثل حمام الدرجة والريشة، في حين تعود الحمامات الأخرى الى العصر العثماني

شكل (5): توزيع مواقع الحمامات في البلدة القديمة

4. الأسبلة: وهي أماكن عامة للشرب تتميز بها معظم المدن التاريخية في المنطقة، ويصل عددها في نابلس إلى 20 سبيلا، وترتبط بعيون الماء الكثيرة بالمدينة، إذ تتمركز في جبل جرزيم عند منطقة تسمى رأس العين.

شكل (6): توزيع مواقع الأسبلة في البلدة القديمة

5. الأحياء السكنية: تشكل الأحياء السكنية في البلدة القديمة في نابلس حوالي %36 من مجمل المباني، تطورت تطوراً عضوياً (Organic Development) اعتمد في شكله على طبيعة التضاريس الجبلية للمدينة. وتتميز هذه الأحياء بتداخلها وتعرجها، ما يضفي على شكل المدينة المزيد من الجاذبية والغموض، بخلاف تخطيطها الهندسي الروماني السابق. وتحتوي الأحياء المعروفة بالحارات مجموعات من السكان ذوي الخواص المحددة (عرقية أو قبلية أو مهنية)، وإن كانت هذه الخواص اختفت على مدى السنوات نتيجة التغيرات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

6. الأسواق التقليدية: تعتبر، وكمثيلاتها في القاهرة ودمشق وحلب والقدس، مراكز التفاعل والتبادل التجاري، وتؤدي عدة خدمات اجتماعية واقتصادية، وتتشكل من تكرار وحدات تجارية (محلات) متقابلة ومنفصلة بممشى مغطى بأقواس، وعقود فيها كوات في السقف على مسافات متساوية لخلق جو جميل للتفاعل الاجتماعي والتسوق.

وكانت للسوق الرئيس بوابات يمكن إقفالها، موضوعة على نقاط الدخول. أما بالنسبة لبقية الأسواق فكانت موزعة في عدة أجزاء، ويختص كل جزء بنوع من التجارة أو الحرف، مثل سوق القماش وسوق الحدادين وسوق البصل وسوق الصاغة. وحسب تحليل خريطة فسيفساء مأدبا، كانت هناك منطقة للحرف الرومانية، تحولت على مدى العصور إلى عصب اقتصادي للمدينة عبر صناعة الصابون، فسميت شارع المصابن. ويبدو من تحليل خريطة مأدبا، أيضاً، أن الشارع الرئيس (شارع النصر) الممتد من الشرق إلى الغرب ما زال باقيا بصفين من المحلات – والتي حلت مكان الطريق المعمد الروماني الأنيق ــ حيث تركزت كل النشاطات التجارية، أما الشوارع الرومانية الأخرى فقد اندثرت، لخضوع مركز المدينة لتغيرات خلال القرون الوسطى.

7. المصابن: وهي المباني التي تتم فيها صناعة الصابون التقليدي، ويتكون المبنى عادة من طابقين، يستخدم الأرضي لطبخ الصابون وكمكتب للبيع، أما الطابق الأول فهو لنشر خلطة الصابون، حيث يتم تقطيعها بشكل الصابون التقليدي، وتترك القطع لتجف، ثم يتم لفها بالورق الخاص تمهيداً لبيعها. وكان في مدينة نابلس حوالي 38 مصنعاً للصابون، منتشرة في المدينة القديمة كلّها.

8. قصور الأثرياء: هي بيوت كبيرة ترجع ملكيتها لعائلات نابلسية كانت الأكثر ثراء وقوة، وكانت في المدينة القديمة حوالي عشرة قصور ترجع إلى العصر العثماني، خمسة منها تعد قصوراً، مثل قصر آل طوقان وعبد الهادي والنمر، في حين تعتبر بقيتها بيوتاً كبيرة، مثل آل هاشم، وجميع أصحابها من العائلات التي كانت تعمل في صناعة الصابون وتتملك "مصابن".

9. المدارس: وكانت غالباً مرتبطة بالمساجد، فكان الصغار يدرسون في الكتّاب، ويعرّف الكتّاب بأنه مدرسة صغيرة مكونة من غرفة واحدة، وكانت الكتاتيب تفتح في مقامات الأولياء، توفيراً للأجرة. وضمت نابلس نحو عشرة كتاتيب في مقامات الأولياء، أقدمها وأشهرها كتّاب الشيخ عبد الحفيظ بدران، وكتّاب الشيخ مسعود…..الخ. وقد أنشئت المدينة أربع مدارس دينية سنة 1290هـ من قبل السلطان قلاوون فوق ما يعرف بسوق القماش، وتتبع كل مدرسة لمذهب: الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي، ثم أسست سنة 1297هـ مدرسة ابتدائية في الجهة الغربية من سوق السلطان (خان التجار)، ومدرسة إعدادية سنة 1315هـ بجانب السرايا على ساحة المنارة، وفي سنة 1320هـ تلتها مدرسة أخرى باسم مكتب الإعدادي، وهو نصف ثانوي، لأن إتمام الثانوي كان يتم في مركز الولاية باسم المكتب السلطاني.

1-المدارس الرسمية: بلغ مجموعها عام 1944 تسع مدارس،خمس منها للذكور. وصل عددها في العام الدراسي 1966/1967 إلى 29 مدرسة منها 14 للبنين.

-2المدارس الخاصة: ضمت نابلس عام 1944 مدرستين ابتدائتين للبنين ومدرسة أخرى للبنات. وفي عام 1962/1967 بلغ مجموع المدارس الخاصة 16 مدرسة يشرف عليها أفراد وجمعيات وطوائف. وأبرز المدارس الوطنية الخاصة مدرسة النجاح التي أصبحت جامعة النجاح*. وتضم هذه الجامعة كليات الآداب والتجارة والتربية والعلوم والاقتصاد والادارة، وستنشأ في المستقبل كلية للهندسة فيها.

وفي نابلس أيضا مدرسة صناعية بالاضافة إلى 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، ثلاث منها للبنين في المرحلتين الابتدائية والاعدادية. وقد ساهمت النهضة التعليمية مساهمة كبيرة في دعم الحركة الأدبية والفكرية والثقافية في المدينة.

تضم مدينة نابلس جامعة النجاح الوطنية إحدى أكبر وأرفع الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى كلية الروضة للعلوم المهنية.

كما أنها تضم عديداً من المراكز الثقافية مثل المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، والنادي الثقافي الاجتماعي، ومركز حواء الثقافي، وفرع للمجلس الثقافي البريطاني.

وتضم المدينة مكتبة بلدية نابلس العامة التي تعد من أكبر وأقدم المكتبات في الضفة الغربية والتي أنشئت عام 1960، بالإضافة إلى احتواء المدينة على 3 دور سينما أغلقت إحداها عام 1989 خلال الانتفاضة المتعاقبة، وأعيد افتتاحها عام 2009.

دور نابلس في النضال الفلسطيني

تعد مدينة نابلس من أكثر المدن الفلسطينية تعرضاً للحصار وللضربات العسكرية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وبسبب الحصار المستمر من الاحتلال الإسرائيلي، تدهورت مكانة المدينة الاقتصادية، وانتشرت البطالة بشكل كبير مما دفع أبناء نابلس للهجرة إلى رام الله ومدن أخرى.

كما تصف إسرائيل مدينة نابلس الفلسطينية بأنها "مصنع الإرهاب"، وشنت إسرائيل عديداً من العمليات العسكرية داخل المدينة ومن أشهرها عملية الدرع الواقية عام 2002، وذلك نتيجة ورداً على عدد الاستشهاديين الذين خرجوا منها.

وكانت نابلس أكثر المدن الفلسطينية تضرراً من الناحية الاقتصادية إذ خسرت أكثر من 2630 منشأة من أصل 17,167 منشأة أو ما نسبته 15%، وهذه أعلى نسبة سجلت في فلسطين.

خرج من نابلس الكثير من رجال السياسة والاقتصاد والشخصيات الوطنية الذين تبوؤوا مناصب رفيعة على مستوى فلسطين والأردن وسوريا، ومن أشهر هؤلاء: أحمد طوقان رئيس وزراء الأردن السابق، السيد طاهر المصري رئيس وزراء أردني سابق، والشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، وسليمان النابلسي رئيس وزراء الأردن السابق، و"شاعرة فلسطين" فدوى طوقان أهم شاعرات فلسطين في القرن العشرين، وطاهر المصري رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية لمرتين الشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد الأقصى.

من المراجع:

1-موقع بلدية نابلس: https://nablus.org/

2- موقع موضوع.

3- مؤسسة التعاون: https://yallafalasteen.taawon.org/ar/Article/73/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8F%D9%84%D8%B3

صور

مقاطع فيديو

قرى مدينة نابلس

قرى مدينة نابلس

خارطة المدن الفلسطينية

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)